4 Exercices

\[ \newcommand{\Nat}{\mathbb{N}} \newcommand{\fctn}[3]{#1\ :\ #2 \rightarrow #3} \newcommand{\valE}{\mathtt{e}} \newcommand{\logNat}{\mathtt{ln}} \newcommand{\log}{\mathtt{log}} \newcommand{\Reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\coefBi}[2]{\dbinom{#1}{#2}} \]

4.1 Résolution d’équations

4.1.1 Règles applicables pour la résolution d’équations linéaires (Seconde)

Avant de proposer les exercices, rappelons les règles fondamentales utilisées pour résoudre les équations linéaires1. Ces règles sont fondées sur les propriétés algébriques des opérations sur les nombres et sont suffisantes pour résoudre les équations linéaires, d’une manière directe. Elles peuvent aussi être utilisées pour résoudre toute équation, mais requièrent alors une stratégie dédiée, comme celle utilisée pour résoudre des équations du second degré.

Distributivité : la distributivité permet de développer une expression de la forme \(a \cdot (b + c)\) en \(a \cdot b + a \cdot c,\) et inversement de factoriser \(a \cdot b + a \cdot c\) en \(a \cdot (b + c).\) Les opérations numériques, soit l’addition et la multiplication, étant commutatives2, il est possible de commuter les termes des additions et des multiplications sans changer le résultat : autrement dit, l’égalité \[ a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c) \] a trente et une3 formes équivalentes, comme \[ a\cdot c + b \cdot a = a \cdot (b + c). \] Elles doivent être reconnues comme essentiellement la même égalité, du fait de la commutativité.

Interprétation en termes d’aires : imaginez un rectangle de largeur \(a\) et de longueur \(b + c.\) Son aire est \(a \cdot (b + c).\) Si vous divisez ce rectangle en deux rectangles de largeurs \(b\) et \(c,\) les aires sont \(a \cdot b\) et \(a\cdot c.\) Ainsi, l’aire totale est \(a \cdot b + a \cdot c,\) ce qui justifie la loi de distributivité \[ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c. \]

- Simplifications fondamentales

Pour l’addition : si \(a + b = c,\) alors \(a = c - b.\)

Justification : ajoutez \(-b\) aux deux membres : \((a + b) + (-b) = c + (-b).\) Par l’associativité de l’addition, \(a + (b + (-b)) = c - b.\) Comme \(b + (-b) = 0,\) on obtient \(a = c - b.\)

Pour la multiplication : si \(a \cdot b = c\) et \(b \neq 0,\) alors \(a = \dfrac{c}{b}.\)

Justification : multipliez les deux membres par \(\dfrac{1}{b}\) : \((a \cdot b) \cdot \dfrac{1}{b} = c \cdot \dfrac{1}{b}.\) Par l’associativité de la multiplication, \(a \cdot (b \cdot \dfrac{1}{b}) = \dfrac{c}{b}.\) Comme \(b \cdot \dfrac{1}{b} = 1,\) on obtient \(a = \dfrac{c}{b}.\)

4.1.2 Exercices de résolution d’équations

Voici quatre exercices mettant en pratique ces règles. Chaque exercice mélange des nombres et des paramètres littéraux, et demande des simplifications. Les solutions détaillent les règles appliquées à chaque étape.

Exercice 4.1 (Résolution d’une équation linéaire algébriquement) Résoudre les quatre équations suivantes.

- \(3 \cdot (x + 2) - 2 \cdot x = 4 - (x - 1).\)

- \(a \cdot (x - b) = c \cdot (x + d),\) où \(a,\) \(b,\) \(c,\) \(d\) sont des paramètres avec \(a \neq c.\)

- \(\dfrac{2\cdot x - 1}{3} + \dfrac{x + 2}{2} = 4.\)

- \(m \cdot x + n = p \cdot (x - q) + r,\) où \(m,\) \(n,\) \(p,\) \(q,\) \(r\) sont des paramètres avec \(m \neq p.\)

Conclusion : Ces exercices illustrent l’application systématique de la distributivité et des règles de simplification pour résoudre des équations linéaires. La maîtrise de ces règles est essentielle pour aborder des problèmes plus complexes.

4.2 Suites

4.2.1 Sur les variations d’une suite

Soit \((u_n)\) une suite.

Propriété à étudier : la comparaison entre \(u_n\) et \(u_{n+1}\) pour tout entier naturel \(n.\)

- Si \(\forall n \in \Nat{}, u_n \leq u_{n+1},\) alors la suite est croissante,

- Si \(\forall n \in \Nat{}, u_n \geq u_{n+1},\) alors la suite est décroissante.

- Si la suite vérifie l’une des propriétés précédentes, elle est monotone.

Voici des méthodes génériques pour déterminer les variations d’une suite \((u_n).\)

Méthode algébrique – Étudier le signe de la différence \(u_{n+1} - u_n\) ou si \(u_n\) est toujours strictement positive4, le rapport \(\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\) relativement à \(1.\)

- Différence – Soit la suite \((u_n)\) définie par \(u_n = n^2 + 1.\) On calcule :

\[ u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 1 - (n^2 + 1) = 2\cdot n + 1 \]

Comme \(2\cdot n + 1 > 0\) pour tout \(n \in \mathbb{N},\) la suite est strictement croissante. - Rapport – Soit \((u_n)\) une suite à termes positifs définie par \(u_n = \dfrac{2^n}{n!}\) pour \(n \geq 1.\) On calcule le rapport :

\[ \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \dfrac{n!}{2^n} = \dfrac{2}{n+1} \]

Pour \(n \geq 1,\) on a \(\dfrac{2}{n+1} \leq 1,\) donc la suite est décroissante à partir du rang \(1.\)

Utilisation d’un encadrement – Dans certains cas, on peut déduire la monotonie en exprimant la différence \(u_{n+1} - u_n\) comme une expression dépendant de \(u_n,\) dont le signe est garanti si \((u_n)\) est encadrée.

- Soit \((u_n)\) la suite définie par \(u_0 = 2\) et \(u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + \dfrac{1}{u_n}.\) On observe que \(u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{u_n} - \dfrac{u_n}{2}.\) Or si \(x\) est un réel strictement positif, \(\dfrac{1}{x} - \dfrac{x}{2} \leq 0\) est équivalent à \(\sqrt{2} \leq x.\) On montre alors par récurrence que pour tout \(n \geq 0,\) \(u_n \geq \sqrt{2}.\) On conclut que la suite est décroissante, puisque le signe de \(u_{n+1} - u_n\) est négatif.

Utilisation d’une fonction auxiliaire – Lorsque la suite est définie explicitement par \(u_n = f(n),\) où \(f\) est une fonction dérivable sur un intervalle \(I\) contenant les entiers naturels, on étudie les variations de \(f\) sur \(I.\)

- Soit \((u_n)\) la suite définie par \(u_n = \dfrac{n}{n^2 + 1}.\) Considérons la fonction \(f\) définie par \(f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}\) pour \(x \geq 0.\) Sa dérivée vaut :

\[ f'(x) = \dfrac{(x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \dfrac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} \]

Ainsi, \(f'(x) \geq 0\) pour \(x \in [0, 1]\) et \(f'(x) \leq 0\) pour \(x \geq 1.\) La suite \((u_n)\) est donc croissante pour \(n \leq 1\) et décroissante pour \(n \geq 1.\)

Démonstration par récurrence – Cette méthode est particulièrement utile lorsque les techniques algébriques directes sont difficiles à mettre en œuvre et lorsque la suite est définie par une relation de récurrence.

- Soit \((u_n)\) la suite définie par \(u_0 = 1\) et \(u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}.\) Montrons par récurrence que cette suite est croissante.

- Initialisation : \(u_0 = 1,\) \(u_1 = \sqrt{3} \approx 1.732 > 1,\) donc \(u_1 \geq u_0.\)

- Hérédité : supposons \(u_{n+1} \geq u_n\) pour un certain rang \(n.\) Alors :

\[ u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1} + 2} \geq \sqrt{u_n + 2} = u_{n+1} \] car la fonction \(x \mapsto \sqrt{x + 2}\) est croissante.

- Conclusion : en appliquant le principe de récurrence, on conclut que \(\forall n \in \Nat{}, u_{n+1} \geq u_n\) et que la suite \((u_n)\) est croissante.

- Initialisation : \(u_0 = 1,\) \(u_1 = \sqrt{3} \approx 1.732 > 1,\) donc \(u_1 \geq u_0.\)

Préservation de l’ordre – Généralisation de l’argument précédent – Soit \((u_n)\) la suite définie par \(u_0 = c\) et \(u_{n+1} = f(u_n)\) où la fonction \(\fctn{f}{I}{I}\) est une fonction croissante sur l’intervalle \(I\) et \(c\) appartient à \(I.\) La suite \((u_n)\) est alors monotone.

En effet, la croissance de la fonction \(f\) signifie qu’elle préserve l’ordre : \[ \forall x, y \in I, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y). \] Ainsi si \(u_0 \leq u_1,\) on obtient \(f(u_0) \leq f(u_1),\) soit \(u_1 \leq u_2,\) et ainsi de suite par récurrence, et symétriquement si \(u_0 \geq u_1.\)

Exemple précédent : \(u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}\) avec \(I = [1, 2].\) Sur l’intervalle \(I = [2, +\infty[,\) la suite devient décroissante.

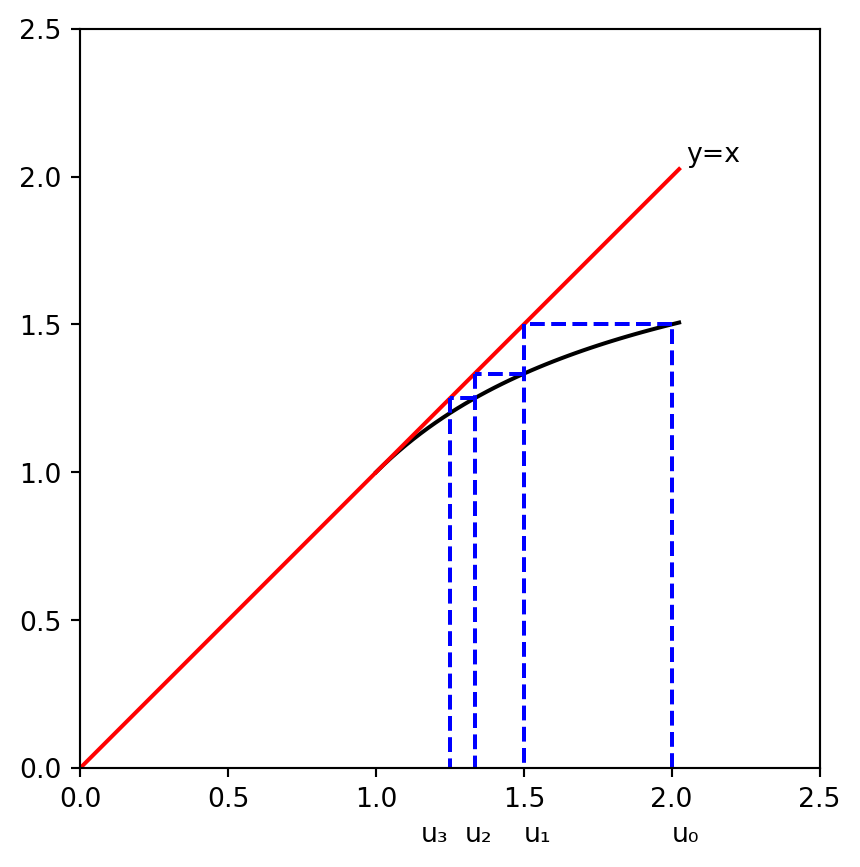

Autre exemple : \(u_{n+1} = 2 - 1/u_n,\) avec \(I = [1, 2].\) Pour \(c \in I,\) on a \(c \geq 2 - 1/c,\) car \(c^2 - 2 \cdot c + 1 = (c - 1)^2\) est positif. La suite est donc décroissante. Voir la figure Figure 4.2 pour la construction graphique des termes de la suite qui se réalise ainsi, pour toute suite \((u_n)\) définie par la relation de récurrence \(u_{n+1} = f(u_n)\) :

- partant du point \((u_0, 0),\) on monte verticalement jusqu’au point \((u_0, f(u_0)),\) soit \((u_0, u_1),\) situé sur la courbe,

- on reporte horizontalement le point \((u_0, u_1)\) sur la première bissectrice (droite d’équation \(y = x\)), pour obtenir \((u_1, u_1),\)

- on projette ce point sur l’axe des abscisses pour obtenir le point \((u_1, 0),\)

- on continue comme à l’étape 1 à partir du point \((u_1, 0).\)

Code

import math

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

def premiereBissectrice(x) :

return x

def f(x) :

return 2 - 1/x

def premiereMontee(u0, u1) :

plt.plot([u0, u0], [0, u1], 'b--')

def marche(u0, u1, u2) :

plt.plot([u0, u1], [u1, u1], 'b--')

plt.plot([u1, u1], [u1, 0], 'b--')

t1 = np.arange(1.0, 2.05, 0.025)

plt.plot(t1, list(map(f, t1)), 'k')

t1 = np.arange(0.0, 2.05, 0.025)

plt.plot(t1, list(map(premiereBissectrice, t1)), 'r')

x0 = 2.0

x1 = f(x0)

premiereMontee(x0, x1)

x2 = f(x1)

marche(x0, x1, x2)

x3 = f(x2)

marche(x1, x2, x3)

x4 = f(x3)

marche(x2, x3, x4)

plt.text(2.0, -0.25, 'u₀')

plt.text(1.5, -0.25, 'u₁')

plt.text(1.30, -0.25, 'u₂')

plt.text(1.15, -0.25, 'u₃')

plt.text(2.05, 2.05, 'y=x')

plt.xlim(0, 2.5)

plt.ylim(0, 2.5)

ax = plt.gca()

ax.set_aspect('equal', adjustable='box')

plt.show()Expansion ou contraction – Une fonction \(f\) est dite expansive si pour tout \(x, f(x) \geq x,\) et contractante si pour tout \(x, f(x) \leq x.\) Soit \((u_n)\) une suite vérifiant la relation de récurrence \(u_{n+1} = f(u_n)\) où la fonction \(\fctn{f}{I}{I}\) est une fonction définie sur l’intervalle \(I.\) Propriété : si \(f\) est expansive, alors la suite \((u_n)\) est croissante ; si \(f\) est contractante, alors la suite \((u_n)\) est décroissante.

- C’est immédiat par définition de la suite \((u_n)\) à partir de \(f.\) C’est donc la position du graphe de \(f\) relativement à la première bissectrice5 qui importe.

4.2.2 Exercices sur les suites

Exercice 4.2 (Variations de suites) Étudier le sens de variation des suites suivantes.

- \(\Big(u_n := \dfrac{3\cdot n − 5}{4\cdot n + 5}\Big).\)

- Généralisation : \(\Big(u_n := \dfrac{\alpha \cdot n + a}{\beta \cdot n + b}\Big),\) où \(\alpha\) et \(\beta\) sont des réels non nuls, \(a\) est un réel et \(b\) un réel tel que \(-b/\beta \notin \Nat{}.\)

- \(\begin{cases} u_0 = 1, \\ u_{n+1} = 2 \cdot u_{n} - 3. \\ \end{cases}\)

4.3 Suites arithmétiques et géométriques

Exercice 4.3 (Suites géométriques - Les bases) Soit \((v_n)\) une suite géométrique de premier terme \(c\) et de raison \(q\), où \(c\) est un réel non nul et \(q\) est un réel différent de \(0\) et de \(1.\)

- Rappeler la relation de récurrence de la suite.

- Exprimer \(v_n\) en fonction de \(n\) (expression explicite de la suite) et démontrer par récurrence la validité de l’expression.

- Donner le sens de variation de la suite. Justifier votre réponse.

- Pour tout entier naturel \(p\), calculer la somme \(S_p\) des \(p+1\) premiers termes de la suite \((v_n) :\) \[ S_p = v_0 + \ldots + v_{p}. \]

- Pour tout entier naturel non nul \(p\), calculer la somme \(SI_p\) des termes d’indice impair entre \(3\) et \(2\cdot p +1 :\) \[ SI_p = v_3 + v_5 + v_7 + \ldots + v_{2 \cdot p +1}. \]

Exercice 4.4 (Suites arithmetico-géométriques - Les bases) Soit \((u_n)\) la suite définie par \(u_0 = c\) et pour tout \(n\in \Nat{}, u_{n+1} = a \cdot u_n + b,\) où \(c\) est un réel, \(a\) un réel positif différent de \(0\) et de \(1\) et \(b\) un réel différent de \(0.\)

- Calculer la valeur \(l\) de la suite constante \((k_n)\) vérifiant la relation de récurrence \(k_{n+1} = a \cdot k_n + b.\)

- Montrer par récurrence que la suite \((u_n)\) est soit minorée par \(l\), soit majorée par \(l:\) soit \(\forall n \in \Nat{}, u_n \geq l,\) soit \(\forall n \in \Nat{}, u_n \leq l.\)

- En déduire que la suite est monotone.

- Déterminer la formule explicite \(f\) de la suite \((u_n) : \forall n \in \Nat{}, u_n = f(n).\) Indication : utiliser le fait que \((u_n)\) et \((k_n)\) vérifient la même relation de récurrence.

- Montrer par récurrence que pour tout entier naturel \(n, u_n\) est égal à \(f(n).\)

4.4 Récurrence

L’exercice suivant est extrait du Tome 1 (arithmétique, algèbre, analyse) de Combes et Bargues (1977).

Exercice 4.5 (Démontrer par récurrence) Démontrer par récurrence les propriétés suivantes.

- Pour tout entier naturel \(n,\) \(3^{2\cdot n +2} - 2^{n+1}\) est un multiple de \(7.\)

- Pour tout entier naturel \(n,\) \(10^{6\cdot n + 2} + 10^{3\cdot n + 1} + 1\) est un multiple de \(111.\)

- Pour tout entier naturel non nul \(n,\) \[ \dfrac{1}{1\cdot 2 \cdot 3} + \dfrac{1}{2\cdot 3 \cdot 4} + \ldots + \dfrac{1}{n\cdot (n+1) \cdot (n+2)} = \dfrac{n\cdot (n+3)}{4\cdot (n+1)\cdot(n+2)}. \]

- Pour tout entier naturel \(n\) strictement supérieur à \(1,\) \[ \dfrac{2^{2\cdot n - 1}}{n} < \binom{2\cdot n}{n} < 2^{2\cdot n - 1}, \] où \(\dbinom{p}{n} = \dfrac{p!}{n! \cdot (p -n)!}\) est le coefficient binomial “\(n\) parmi \(p.\)”

- Étant donné un entier naturel \(p,\) pour tout entier naturel non nul \(n,\) \[ \sum_{i = 1}^n \dfrac{1}{\prod_{j = 0}^{p} (i + j)} = \dfrac{1}{p} \cdot \Big(\dfrac{1}{p!} - \dfrac{n!}{(n+p)!}\Big). \]

Exercice 4.6 (Renforcer l’hypothèse de récurrence) Démonter par récurrence les propriétés suivantes. Indication : on pourra renforcer l’hypothèse de récurrence en considérant non pas un seul rang, celui du prédécesseur, mais plusieurs rangs précédents.

- Étant donné la suite \((u_n)\) définie par récurrence par \[ \begin{cases} u_0 = 1, \\ u_1 = 5, \\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2 \cdot u_{n}, \\ \end{cases} \] pour tout entier naturel \(n,\) \[ u_n = (-1)^{n+1} + 2^{n+1}. \]

- Pour tout entier naturel non nul \(n,\) \(n\) est égal à un produit de facteurs premiers (avec la convention naturelle que le produit de zéro facteur est égal à l’élément neutre de la multiplication, \(1,\) et que le produit d’un seul facteur est ce facteur).

Code

from typing import NewType

Nat = NewType('Nat', int) # Type pour les entiers naturels (restriction de int aux positifs)

# constructeur de Nat en prenant la valeur absolue d'un int

def nat(val: int) -> Nat:

if val < 0:

return Nat(-val) # valeur absolue si négatif

# alternative : raise ValueError("Un entier naturel doit être positif ou nul.")

return Nat(val)

from decimal import Decimal # type pour calculer formellement, sans approximation

def testPropriete(prop, n) :

for i in range(0, n) :

if not prop(i) :

return i, False

return n, True

def u(n : Nat) -> Decimal :

if(n == 0) :

return Decimal(1)

if(n == 1) :

return Decimal(5)

return u(n-1) + Decimal(2) * u(n-2)

Q = "?\n\t" # séparateur question / réponse

n = 20

print(f"forme explicite de u correcte {Q} Vérification pour les {n} premiers termes : {testPropriete(lambda j : u(j) == (Decimal(-1))**(j+1) + (Decimal(2))**(j+1), n)}")forme explicite de u correcte ?

Vérification pour les 20 premiers termes : (20, True)Question 1 : Test de la formule explicite

Exercice 4.7 (Trouver l’erreur) Les deux raisonnements par récurrence qui suivent sont faux. Trouver l’erreur et l’expliquer.

- Démontrons par récurrence que tout entier naturel \(n,\) \(10^n + 1\) est un multiple de \(9.\) On a : \[ \begin{array}{rcl} 10^{n+1} + 1 & = & 10\cdot 10^{n} + 1 \\ & = & (9+1) \cdot 10^{n} + 1 \\ & = & 9\cdot 10^{n} + 10^n + 1. \\ \end{array} \] Donc si \(10^n + 1\) est un multiple de \(9,\) il en est de même de \(10^{n+1} + 1,\) ce qui démontre la propriété en appliquant le principe de récurrence.

- Démontrons que tout entier naturel est égal à zéro. Considérons la propriété plus forte \[

\forall p \leq n, p = 0,

\] et montrons la par récurrence.

- Initialisation. Cette propriété est vraie pour \(n = 0.\)

- Hérédité. Soit \(n\) un entier naturel, et supposons \(\forall p \leq n, p = 0.\) Montrons \(\forall p \leq n + 1, p = 0.\) Soit \(p \leq n +1.\) Envisageons deux cas. (i) Si \(p \leq n,\) par l’hypothèse de récurrence, \(p = 0.\) (ii) Si \(p = n + 1,\) par l’hypothèse de récurrence appliquée à \(n\) et \(1,\) on a \(n = 0\) et \(1 = 0,\) donc \(p = n + 1 = 0 + 0 = 0.\)

- Conclusion. Par application du principe de récurrence, on conclut \(\forall n \in \Nat{}, \forall p \leq n, p = 0,\) d’où la propriété recherchée \(\forall n \in \Nat{}, n = 0.\)

Exercice 4.8 (Suites récurrentes : démontrer génériquement la validité de la formule explicite) Soit \(f\) une fonction à deux paramètres12 et \(c\) un réel. Soit \((u_n)\) une suite récurrente définie par \[ \begin{cases} u_0 = c, \\ u_{n+1} = f(u_{n}, n). \\ \end{cases} \]

- Soit \(g\) une fonction telle que \(g(0) = c\) et pour tout entier naturel \(n,\) \[ g(n+1) = f(g(n), n). \] Montrer par récurrence que la suite \((u_n)\) a pour formule explicite \((g(n)).\) Rappel : la suite \((u_n)\) a pour formule explicite \((g(n))\) si pour tout entier naturel \(n, u_n = g(n).\)

- Réciproquement, montrer que si la suite \((u_n)\) a pour formule explicite \((g(n)),\) alors \(g(0) = c\) et pour tout entier naturel \(n,\) \(g(n+1) = f(g(n), n).\)

Cet exercice décrit exactement le travail à réaliser pour montrer par récurrence la validité d’une formule explicite pour une suite récurrente. L’initialisation revient à montrer que \(g(0) = c\) et l’hérédité revient à montrer que pour tout \(n,\) \(g(n+1) = f(g(n), n).\)

Exemple. \((u_n)\) est la suite définie par \(u_0 = 280\) et pour tout entier naturel \(n, u_{n+1}= (9/10) \cdot u_n + 42.\) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel \(n, u_n = -140 \cdot (9/10)^n + 420.\)

Ici la fonction \(f\) est définie par \(f(x, y) = (9/10) \cdot x + 42,\) et la fonction \(g\) par \(g(n) = -140 \cdot (9/10)^n + 420.\) Vérifions les deux conditions.

- \(g(0) = 280 :\) la première condition en \(0\) est vérifiée.

- Soit \(n\) un entier naturel. On a : \[ \begin{array}{rcl} f(g(n), n) & = & (9/10) \cdot (-140 \cdot (9/10)^n + 420) + 42 \\ & = & -140 \cdot (9/10)^{n+1} + (9/10) * 420 + 42 \\ & = & -140 \cdot (9/10)^{n+1} + (1 - 1/10) * 420 + 42 \\ & = & -140 \cdot (9/10)^{n+1} + 420 - 420/10 + 42 \\ & = & -140 \cdot (9/10)^{n+1} + 420 \\ & = & g(n+1). \end{array} \] La seconde condition est vérifiée.

Si vous développez la récurrence, vous rencontrerez ces deux conditions, pour l’initialisation et pour l’hérédité. Elles indiquent exactement les vérifications à réaliser.

Exercice 4.9 (Théorème de Fermat-Wiles : vérification partielle) Le théorème de Fermat-Wiles affirme qu’il n’existe pas de nombres entiers strictement positifs \(x, y\) et \(z\) tels que : \[ x^n + y^n = z^n \] dès que \(n\) est un entier strictement supérieur à \(2.\)

On cherche à vérifier cette impossibilité dans un sous-domaine.

Soit \(x\) un réel strictement positif. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel \(n \geq 2\), \[ (x + 1)^n > x^n + n \cdot x^{n-1}. \]

Soit \(p\) un entier naturel strictement supérieur à \(2\). Déduire de la première question que pour tout entier naturel \(n > p,\) \[ (p+2)^n > 2 \cdot (p+1)^n. \]

Soit \(p\) un entier naturel strictement supérieur à \(2\). Déduire de la première question que pour tout entier naturel \(n \geq p,\) \[ (p+2)^n > (p+1)^n + p^n. \]

La propriété démontrée permet de développer un algorithme qui vérifie qu’ effectivement, il n’existe pas de solution de l’équation \(x^n + y^n = z^n,\) étant donné un entier naturel non nul \(z.\) La recherche doit être exhaustive, mais comme elle serait alors infinie, on accepte l’élimination de certains cas lorsqu’on peut prouver élémentairement13 qu’aucune solution n’existe pour ces cas.

Commençons par restreindre les domaines de \(x\) et de \(y.\) Nécessairement \(x < z\) et \(y < z.\) Si \(x = y,\) on a \(2 \cdot x^n = z^n\), donc \(2\) divise \(z,\) et \(x^n = 2^{n-1} \cdot z_1^n,\) où \(z = 2 \cdot z_1,\) donc \(2\) divise \(x,\) et \(2 \cdot x_1^n = z_1^n,\) où \(x = 2 \cdot x_1,\) et ainsi de suite, en divisant par deux. Cette descente infinie en divisant par deux est impossible. Ainsi \(x \neq y ;\) supposons \(x > y.\) Comme la valeur maximale prise par la somme \(x^n + y^n\) est \((z - 1)^n + (z - 2)^n,\) limitons-nous à \(x := z - 1\) et \(y := z - 2.\)

Pour restreindre le domaine de l’exposant \(n\), utilisons la dernière majoration : la somme \((z - 1)^n + (z - 2)^n\) est strictement inférieure à \(z^n\), lorsque \(z > 4\) et \(n \geq z - 2.\) Nous pouvons donc nous limiter aux cas complémentaires. Lorsque \(z > 4\), il reste à traiter les cas pour tout \(n < z - 2\) et pour les couples \((x, y)\) vérifiant \(z > x > y :\) ce doit être réalisé par l’algorithme. On peut en théorie se limiter à \(n = 4\) ou \(n\) impair et premier : pratiquement, il est plus simple de vérifier que l’équation ne tient pas. Lorsque \(z \leq 4,\) on a en appliquant la première inégalité à \(x = 3, 4^n > 3^n + n \cdot 3^{n-1}\), soit \(4^n > 2 \cdot 3^n\), puis à \(x = 2, 3^n > 2^n + n \cdot 2^{n-1},\) soit \(3^n > 2 \cdot 2^n,\) ce qui montre l’impossibilité d’une solution : ces cas peuvent être éliminés.

Continuons à restreindre le domaine de \(n\). Si \(x^n + y^n < z^n,\) on peut déduire \[ \begin{align*} x^{n + 1} + y^{n + 1} &< z \cdot x^n + z \cdot y^n \\ &< z \cdot(x^n + y^n) \\ &< z \cdot z^n \\ &< z^{n+1}. \\ \end{align*} \] Ainsi il est inutile de continuer dès que l’inégalité \(x^n + y^n < z^n\) est rencontrée.

Remarque : il est aussi possible de trouver une majoration pour \(n\) en résolvant l’inéquation \(2 \cdot (z-1)^n < z^n\), ce qui est possible en utilisant le logarithme : \(n > \dfrac{\logNat{}(2)}{\logNat{}(z/(z-1))}.\) Utilisant le logarithme, la preuve n’est pas élémentaire au sens que nous avons donné : certains résultats permettant la définition du logarithme sont admis en Terminale.

Voici donc le programme qui vérifie l’absence de solutions, après l’élimination des cas insolubles par une démonstration élémentaire. Il est désormais démontré que ce programme renvoie toujours True, mais la preuve n’est certainement pas élémentaire !

Code

from decimal import Decimal # type pour calculer formellement, sans approximation

def testFermatWiles(z):

if z <= 4 :

return True

# pour tout 5 <= zi <= z, boucle sur tous les couples (x, y) vérifiant z > x > y

for zi in range(5, z + 1):

dz = Decimal(zi)

for x in range(4, zi):

dx = Decimal(x)

for y in range(3, x):

dy = Decimal(y)

px = dx**2

py = dy**2

pz = dz**2

for n in range(3, zi - 2):

px = dx * px

py = dy * py

pz = dz * pz

if (px + py == pz):

return False, (x, y, zi, n)

if(px + py < pz) :

break

return True

print("Vérification du théorème de Fermat-Wiles :")

print(" (False, (x, y, z, n)), avec x**n + y **n = z**n")

print(" ou True")

print("* z = 50 ? " + str(testFermatWiles(50)))Vérification du théorème de Fermat-Wiles :

(False, (x, y, z, n)), avec x**n + y **n = z**n

ou True

* z = 50 ? True4.5 Dérivation - Convexité

Exercice 4.10 (Approximation polynomiale d’un polynôme) Soit \(P\) une fonction polynomiale sur \(\Reel{}\) de degré trois : \[ P(x) := a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x^3, \] avec \(a_3 \neq 0.\)

- Soit \(x_0\) un réel. Déterminer \(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\) de manière à vérifier pour tout \(x\) l’équation \[ P(x) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot (x - x_0) + \alpha_2 \cdot (x - x_0)^2 + \alpha_3 \cdot (x - x_0)^3. \] Indication : exprimer les coefficients \(\alpha_i\) en fonction de \(P(x_0), P'(x_0), P''(x_0), P'''(x_0)\), où \(P'\) (dite \(P\) prime) est la dérivée de \(P\), \(P''\) (dire \(P\) seconde) est la dérivée de \(P'\) et \(P'''\) (dite \(P\) tierce) est la dérivée de \(P''.\)

- Déterminer l’équation en \(x_0\) de la tangente à la courbe représentant \(P.\) Soit \(D\) la fonction affine associée à la tangente.

- Montrer que \(D\) est la meilleure approximation affine de \(P\). Indication : comparer la différence \(P - D\) avec toute autre différence \(P - A\), où \(A\) est une fonction affine vérifiant \(A(x_0) = P(x_0).\)

- En analysant la différence \(P - D,\) étudier la convexité de \(P.\) Indication : étudier les cas \(P''(x_0) > 0\) et \(P''(x_0) < 0,\) puis \(P''(x_0) = 0,\) avec trois sous-cas \(P'''(x_0) > 0, P'''(x_0) < 0\) et \(P'''(x_0) = 0.\)

Exercice 4.11 (Inégalités de convexité)

- Soit \(\fctn{f}{\Reel{}}{\Reel{}}\) définie par \(f(x) = \valE{}^{x^2}\).

- Étudier la convexité de \(f\).

- Déterminer l’équation de la tangente à la courbe en \(1\).

- En déduire \(\forall x, f(x) \geq \valE{}\cdot (2\cdot x-1)\).

- Suivant la même méthode, montrer \(\forall x \geq -1, (1+x)^{1/2}\leq (1/2)\cdot x+1\).

4.6 Probabilités

Exercice 4.12 (Urnes : trois tirages binaires (N+0)) Considérons une urne contenant \(c\) boules (\(c \geq 6\)) :

- \(b\) boules blanches,

- \(n\) boules noires,

avec \(b \geq 3, n\geq 3\) et \(b + n = c.\) On tire deux boules simultanément, puis une troisième boule. Les tirages sont supposés garantir l’équiprobabilité.

- Quelle est la probabilité

- de tirer deux boules blanches ?

- de tirer deux boules noires ?

- de tirer une boule blanche et une boule noire ? Proposer deux calculs, l’un fondé sur les combinaisons, l’autre sur les arrangements.

- Quelle relation est vérifiée par les trois probabilités ?

- Quelle est la probabilité de tirer trois boules blanches ?

- Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche sachant que les deux premières

- sont blanches ?

- sont noires ?

- sont l’une blanche, l’autre noire ?

- Le tirage de la troisième boule peut-il être indépendant du tirage des deux premières boules ?

stateDiagram-v2

state "-" as n

state "B" as n0

state "N" as n1

state "BB" as n00

state "BN" as n01

state "NB" as n10

state "NN" as n11

state "BBB" as n000

state "BBN" as n001

state "BNB" as n010

state "BNN" as n011

state "NBB" as n100

state "NBN" as n101

state "NNB" as n110

state "NNN" as n111

n --> n0: b/c

n --> n1: n/c

n0 --> n00: (b-1)/(c-1)

n0 --> n01: n/(c-1)

n1 --> n10: b/(c-1)

n1 --> n11: (n-1)/(c-1)

n00 --> n000: (b-2)/(c-2)

n00 --> n001: n/(c-2)

n01 --> n010: (b-1)/(c-2)

n01 --> n011: (n-1)/(c-2)

n10 --> n100: (b-1)/(c-2)

n10 --> n101: (n-1)/(c-2)

n11 --> n110: b/(c-2)

n11 --> n111: (n-2)/(c-2)

Une équation est linéaire si elle est de la forme réduite \(a \cdot x + b = 0,\) où \(x\) est l’inconnue et \(a\) et \(b\) sont des scalaires. C’est une équation du premier degré.↩︎

Elles sont dites commutatives car elles vérifient pour tous \(x\) et \(y, x + y = y + x\) et \(x * y = y * x.\)↩︎

Il y a \(5\) opérations, donc \(2^5\) commutations, soit \(32.\)↩︎

Ou toujours strictement négative, en raisonnant symétriquement.↩︎

C’est la droite d’équation \(y = x.\)↩︎

Dite décomposition en éléments simples. La théorie générale est étudiée dans le Supérieur. En Terminale, quelques cas simples sont rencontrés et peuvent être résolus facilement.↩︎

Il suffit d’analyser les différents cas, en partant de l’inégalité \(\beta \cdot x + b < \beta \cdot y + b,\) pour \(x < y.\) La comparaison entre \(1/(\beta \cdot x + b)\) et \(1/(\beta \cdot y + b)\) s’obtient en multipliant par les inverses, et suivant le signe du facteur, l’ordre est préservé ou inversé. On peut aussi raisonner d’une manière graphique, en utilisant la représentation de la fonction, une hyperbole.↩︎

On pourrait monter une majoration stricte.↩︎

On dit qu’un ensemble est stable par une opération si l’application de cette opération à des éléments de l’ensemble produit un élément de l’ensemble.↩︎

L’observation décisive est de relier \(111\) à son multiple \(999\) donc à \(1000 - 1\), le passage à \(10^6 - 1\) pouvant s’obtenir de différentes manières, celle indiquée mais aussi via l’identité remarquable \(10^6 - 1 = (10^3 - 1) \cdot (10^3 + 1).\)↩︎

On parle de télescopage (collision) des termes et de somme télescopique, par analogie avec un télescope, version longue-vue constituée de tubes qui se replient en s’emboîtant.↩︎

Une fonction qui à un couple de valeurs \((a, b)\) associe une valeur, égale à \(f(a, b).\)↩︎

Le sens d’élémentaire serait à préciser ! Mettons : ce que nous arrivons à prouver dans nos exercices de Terminale.↩︎